Webサイトの表示速度、遅くなっていませんか?

-Webサイトの表示速度が遅いと、訪問者はすぐに離脱してしまいます。

せっかく良質なコンテンツを用意しても、ページが表示される前に離脱されては意味がありません。

また、Googleもサイトの表示速度を検索順位の評価基準(ランキング要因)として取り入れており、SEOの観点からも改善は欠かせない課題です。

本記事では、Webサイトの表示速度を改善するために役立つ無料ツールを5つ厳選してご紹介します。

サイトの状態を正確に把握し、改善へつなげる第一歩を踏み出しましょう。

Webサイトの表示速度が重要な理由

Webサイトの表示速度は、訪問者のユーザー体験や検索エンジンからの評価に大きな影響を与えます。

ユーザーの離脱を防ぐため

訪問者は、ページが開くまでに時間がかかると、すぐに別のサイトへ移動してしまう傾向があります。

Googleの調査では、「ページの読み込みに3秒以上かかると53%のユーザーが離脱する」というデータもあります。

つまり「表示速度が遅い」=「せっかくの訪問チャンスを逃している」ということになります。

参考:

Google AdSenseヘルプ モバイルページの読み込みを速くする

SEO(検索順位)にも影響する

Googleは、表示速度を検索ランキング要因のひとつとして明言しています。

特に「Core Web Vitals(コアウェブバイタル)」と呼ばれる指標は、2021年以降、評価基準の中でも重要な位置づけになっています。

表示速度の改善は、SEO対策の一環としても非常に効果的です。

また、表示速度の速いサイトは検索エンジンのクロール効率も高まり、インデックス速度やサイト全体の評価にも好影響をもたらすことがあります。

参考:

Google検索セントラル Core Web VitalsとGoogle検索の検索結果について

SEOの歴史をざっくり解説!検索エンジンの進化とアルゴリズムの変遷

コンバージョン率・売上にも直結する

表示速度の遅さは、購入や問い合わせといったコンバージョンにも悪影響を与えます。

ECサイトなどでは、1秒の遅延が売上の数%減少につながるケースも報告されています。

特にモバイルユーザーが中心となっている現在、スムーズな表示はサイト運営における“基本品質”とも言えるでしょう。

参考:

「表示が0.1秒遅れると、売上が1%減少する」絶対王者アマゾンがやっている すごすぎるデータ分析 PRESIDENT BOOKS

このように、Webサイトの表示速度を改善することは、ユーザー満足度・SEO評価・ビジネス成果のすべてに直結しますので、まずは自社サイトの現状を把握し、問題点を明確にすることが大切です。

改善前に「測定」することが第一ステップ

Webサイトの表示速度を改善するためには、まず現状を正確に把握する=「測定」することが最初のステップです。

表示速度の改善と聞くと、すぐに画像を圧縮したり、コードを最適化したりといった具体的な作業に取りかかりたくなるかもしれませんが、それでは本質的な改善にはつながりません。

表示速度に影響を与える要素は、ページ構造・画像サイズ・外部スクリプト・サーバーの応答時間など、多岐にわたります。

どの部分がボトルネックになっているのかを特定せずに対応を進めると、作業の労力に対して効果が薄くなるリスクがあります。

そのため、改善に取りかかる前に、まずはサイト全体の表示速度を診断ツールでチェックしましょう。

ツールを活用することで、

- ページ全体の読み込み速度(LCP)

- ユーザー操作に対する応答の一貫性(INP)

- 視覚的な安定性(CLS)

など、コアウェブバイタルを中心とした詳細なデータを得ることができます。

改善の効果を測定する意味でも、まずは「診断 → 対応 → 再診断」というサイクルを意識し、継続的な改善につなげることが大切です。

コアウェブバイタル(LCP・INP・CLS)完全ガイド

表示速度改善に役立つ無料ツール5選

ここでは、実際に表示速度の改善に役立つ無料ツールを5つ厳選してご紹介します。

いずれも無料で使えるため、すぐに導入しやすいのが特徴です。

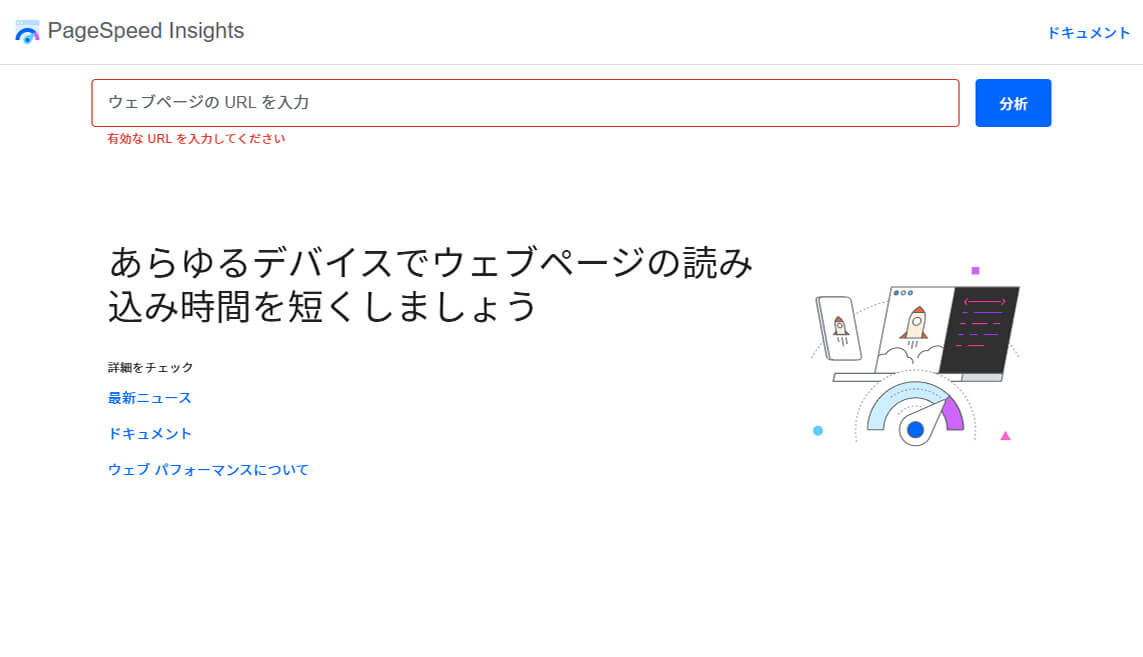

1.Google PageSpeed Insights

Googleが提供する公式のページ速度診断ツールです。

URLを入力するだけで、モバイルとPCそれぞれの表示速度をスコアで表示し、改善が必要なポイントを具体的に提案してくれます。

特に注目すべきは、コアウェブバイタル(LCP・INP・CLS)に基づいた評価が行われる点で、どの指標が足を引っ張っているのかを可視化できるため、技術に詳しくない方でも課題を把握しやすいのが魅力です。

また、改善アドバイスには「画像の最適化」「不要なJavaScriptの削除」など、優先順位が付けられて表示されるため、どこから対処すべきかが明確になります。

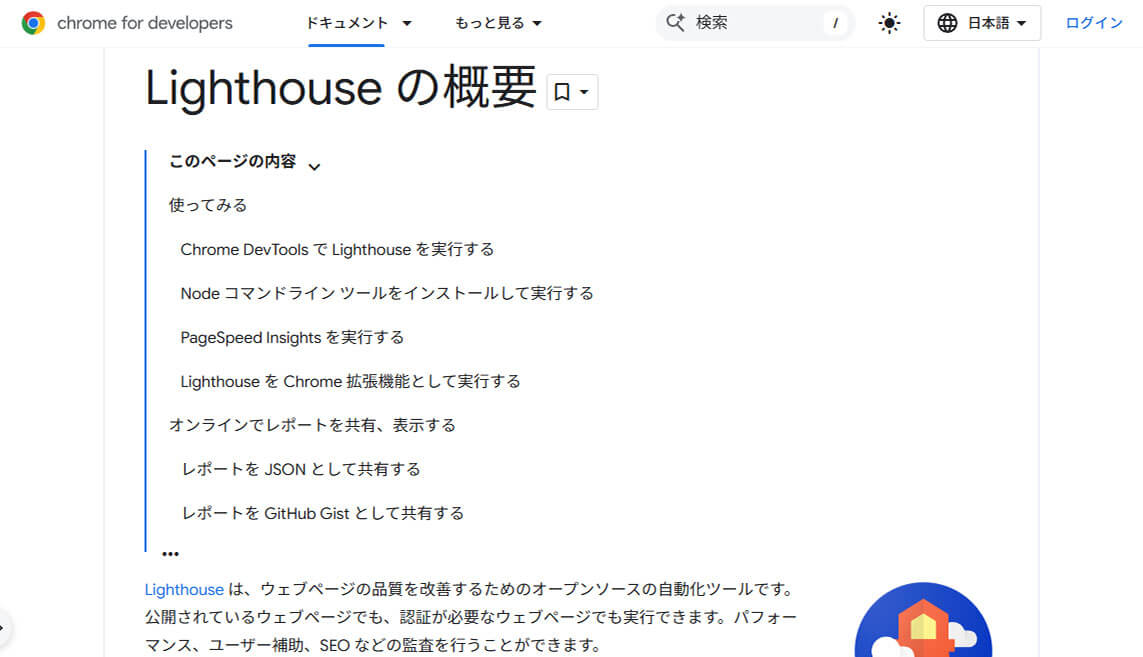

2.Google Lighthouse(DevTools/Chrome拡張機能)

https://developer.chrome.com/docs/lighthouse…

Google Chromeブラウザに搭載されている開発者ツールの一部として利用できる診断ツールです。

「表示速度」に加えて、「アクセシビリティ」「ベストプラクティス」「SEO」なども評価対象となるため、総合的な改善指針が得られます。

実行するたびにレポートが生成され、各指標のスコアとあわせて改善点が詳細に表示されます。

特に開発者や技術者にとっては、内部コードや構造に関する具体的なアドバイスが得られる点が強みです。

LighthouseはPageSpeed Insightsとも連動しており、より詳細にサイト構造を分析したい場合におすすめです。

Lighthouseの使い方については下記の記事で詳しく解説しています。

Google Lighthouseの使い方と評価項目の紹介

Google Lighthouseの使い方と評価項目の紹介

Google Lighthouse(ライトハウス)は、ウェブサイトのパフォーマンスやユーザー体験を評価するためのツールです。

特に、ウェブ開発者やSEO専門家にとって重要なツールであり、サイトの改善点を明確にするために利用されます。

3.Catchpoint WebPageTest

読み込みプロセスの可視化に優れた表示速度診断ツールです。

世界各国のサーバーを選んでテストできるため、ターゲットユーザーのエリアに近い環境での速度チェックが可能です(東京のサーバーも選択可能)。

このツールの特徴は、「Waterfallチャート」による詳細分析。各リソースの読み込み順・時間・サイズが視覚的に表示されるため、ボトルネックを直感的に把握できます。

やや上級者向けの印象はありますが、より深い分析を行いたい場合や、技術者が関わるプロジェクトにはおすすめです。

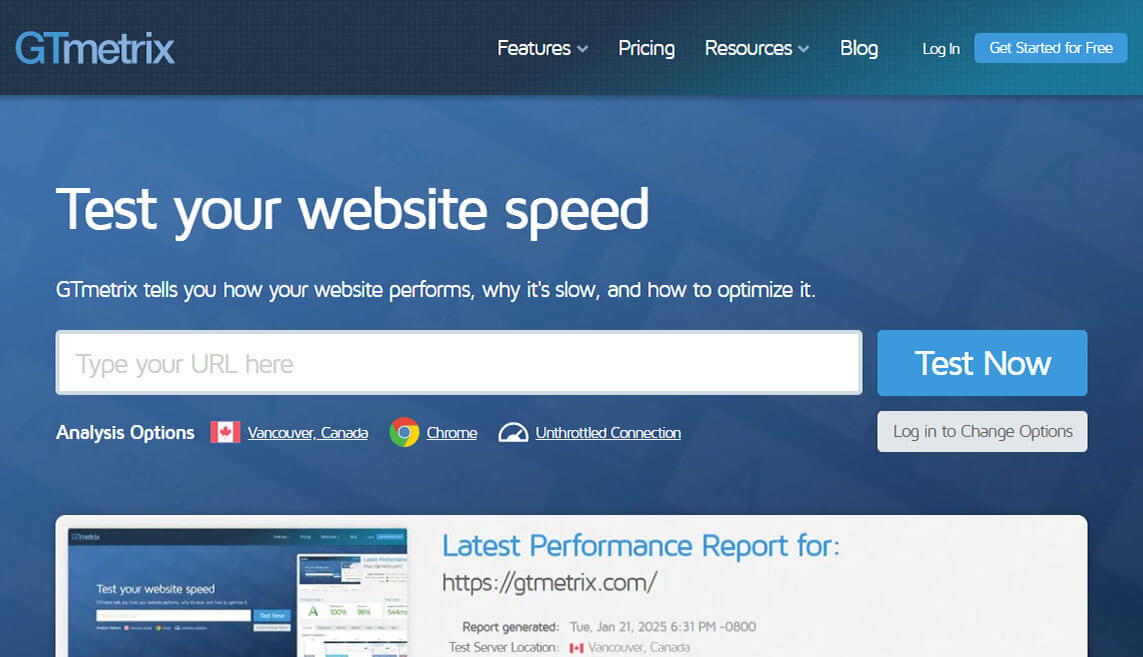

4.GTmetrix

カナダ発の無料ツールで、ページの表示速度をスコアで評価し、改善提案をリストアップしてくれる使いやすいツールです。

URLを入力するだけで表示されますが、レポートの詳細を知るにはアカウントの登録が必須、無料お試し期間6カ月間は毎月5回まで利用可能となります。

GoogleのLighthouseと連携した新バージョンでは、Core Web Vitalsも評価対象となっており、PageSpeed Insightsとの比較もしやすくなっています。

インターフェースも視覚的に整理されていて使いやすく、Web制作の知識があまりない方でも結果を理解しやすいのが魅力です。

5.Experte Core Web Vitals Checker

https://www.experte.com/web-vitals

コアウェブバイタルの測定に特化した軽量かつ実用的なツールで、特定のページだけでなく、サイト全体を自動でクロールして診断してくれる機能もあり、大規模サイトの運営者には便利です。

URLを入力するだけで、LCP・CLS・INPなどの各指標がわかりやすいグラフと数値で表示されます。

複数ページを一括で診断したい場合や、主要ページの速度状況を一覧で把握することが可能です

ツールを活用して改善につなげるには

表示速度診断ツールを使って問題点を把握したら、次は診断結果をもとに具体的な改善作業を行う段階です。

とはいえ、どこから手をつければいいかわからないという方も多いかもしれません。

ここでは、ツールを活用した改善アクションの基本的な流れをご紹介します。

↓↓↓

1.改善項目に「優先順位」をつける

ツールによっては、改善すべき項目に「高」「中」「低」などの優先度が表示される場合があります。

たとえば、Google PageSpeed Insightsでは、改善インパクトの大きい順に対応すべき項目がリストアップされるため、まずはそこから着手すると効果が出やすくなります。

表示速度対策 ホームページ作成後の落とし穴!

表示速度対策 ホームページ作成後の落とし穴!

表示速度を計測する「Google PageSpeed Insights」は点数へ目がいきやすいですが、この点数はあまり気にしなくても結構です。

あきらかに表示速度改善に繋がる修正(自身でアクセスして体感で分かるレベル)をしても、改善前より点数が低くなることが多々あります。

2.よくある改善ポイントを把握する

多くのWebサイトで共通して指摘されやすい改善項目には、以下のようなものがあります。

- 画像サイズの最適化(不要に大きな画像の圧縮)

- JavaScript・CSSの縮小や遅延読み込み

- 使用していないリソースの削除

- Webフォントの読み込み最適化

- サーバー応答時間の短縮

これらは、「表示速度改善」の基本施策でもあり、無料のプラグインやCDN(コンテンツ配信ネットワーク)、キャッシュ設定などで対応できるケースもあります。

3.改善後は「再測定」で効果を検証

改善を行った後は、必ず再度ツールで測定を行い、効果が出ているかを数値で確認しましょう。

特にコアウェブバイタルの指標(LCP・INP・CLS)が改善されていれば、ユーザー体験やSEOの面でもポジティブな効果が期待できます。

また、1回の改善で完璧を目指す必要はありません。

「診断 → 改善 → 再診断」のサイクルを継続的に回すことで、着実なスピード改善と品質向上につながります。

4.専門的な対応が必要なケースもある

一部の改善項目(レンダリングブロックの除去、サーバー構成の見直しなど)は、専門的な知識が必要なこともあります。

その場合は、Web制作会社や技術パートナーに相談することを検討しましょう。

まとめ

Webサイトの表示速度は、ユーザー体験・SEO評価・コンバージョン率すべてに影響を与える要素です。

表示が1秒遅れるだけで直帰率が上がる、というデータもあるほど、スピードは“競争力”そのものといえます。

それぞれの特徴を理解し、ツールから得られるデータを活用して、優先順位をつけた段階的な改善を行っていきましょう。

特にコアウェブバイタル(LCP・INP・CLS)を意識することが、Googleの検索評価にも直結します。

情報参考ページ:Free SEO Tools To Use

無料で使える検索パフォーマンスモニタリング&ランク追跡ツール6選