Clarity(クラリティ)はMicrosoft社が無料で提供しているユーザー行動解析ツールで、クリックやスクロールのヒートマップ、セッションリプレイ、エラー分析など、Web改善に役立つ機能がすべて無料で利用可能です。

しかも、データ量や期間の制限もなく、広告表示も一切なし。Googleアナリティクス(GA4)とも併用できるため、Web担当者やマーケターの「もう一つの目」としても活躍します。

本記事では、「Clarityって実際どうなの?」「導入方法は難しくない?」「ヒートマップの使い方が知りたい」という方向けに、Clarityの基本機能から導入方法、活用ポイントまでを網羅的に解説します。

Microsoft Clarityとは?

提供元はMicrosoft、安心して使える高品質な解析ツール

https://clarity.microsoft.com/lang/ja-jp

ClarityはMicrosoftの公式プロジェクトとして2020年に一般公開され、2025年現在でも継続的に機能アップデートが行われています。

Web担当者の中には「無料ツール=品質に不安」と思われる方もいるかもしれませんが、Microsoft製であり、セキュリティやプライバシー対策も安心です。

たとえば、Clarityは自動で個人情報の非表示化(マスキング)がされる仕組みが備わっており、GDPRや各種プライバシー法にも対応済み。

このため、企業サイトやECサイトでも安心して導入できる設計になっています。

参考:

Microsoft Clarity is now Generally Available | Bing Webmaster Blog

Masking content | Microsoft Learn

Data privacy – Clarity

Googleアナリティクスとの違い

Clarityはアクセス解析ツールですが、Googleアナリティクス(GA4)とは目的がやや異なります。

GA4は数値ベースでのユーザー分析(ページビューやイベントなど)に強みがありますが、Clarityは「なぜそういう行動が起きたのか」を視覚的に把握するためのツールです。

つまり、GA4で「離脱率が高い」ページがあった場合、その理由をClarityのヒートマップや録画データを使って掘り下げる、というように両者は補完関係にあると考えるとよいでしょう。

ClarityはGoogleアナリティクスと併用可能で、Googleタグマネージャー(GTM)経由で簡単に同時導入が可能です。

アクセス解析の「数値」と「動き」をそれぞれのツールで把握することで、より的確なサイト改善ができるようになります。

他無料ヒートマップツールとの違い

- 無料なのに制限がない:PV数や機能に制限がない点が、他の無料ヒートマップツールとの最大の違いです。※1

- 軽量・高速:トラッキングコードが軽いため、ページ表示速度にほとんど影響を与えません。

- GDPR/CCPA準拠:データの匿名化処理が施されており、プライバシー規制にも対応。

※1.制限はありませんが、データ保持期間はヒートマップなどの集計データは最長13ヶ月間保持されます。

個別のセッション録画の保持期間は30日間ですが、お気に入りに登録することで最長13ヶ月まで延長が可能です。

ヒートマップツールの無料プラン制限比較表(2025年時点)

| ツール名 | 無料プランの制限 |

|---|---|

| Microsoft Clarity | 制限なし(PVやページ数含めて) |

| Hotjar | 1日最大35セッション追跡 |

| Mouseflow | 月間500セッションまで |

| Smartlook | 月間3,000セッションまで |

| UserHeat | 月30万PVまで |

Clarityの主要機能と特徴

Microsoft Clarityには、無料とは思えないほど多機能なユーザー行動解析ツールが搭載されています。

それぞれの特徴と実務での活用シーンを詳しく紹介します。

1.ヒートマップ機能:ユーザーの注目エリアを可視化

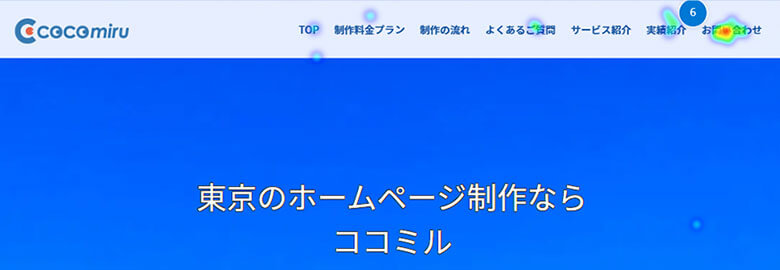

Clarityのヒートマップは、ユーザーのクリック・スクロール・視認エリアを視覚的に表示する機能です。

サイト全体の中で「どこが押されているか」「どこまで読まれているか」「どのエリアが無視されているか」が一目で分かります。

- 主な特徴

- クリックヒートマップ:ボタンやリンクのクリック数を色の濃淡で表示

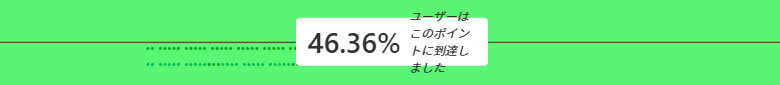

- スクロールヒートマップ:ユーザーがどこまでページを見ているかを可視化

- エリア別の切り替え:PC・モバイルでそれぞれの表示が可能

特定のCTAボタンが「押されていない」といった課題も、ヒートマップを使えば明確に可視化できます。

たとえば、モバイルでスクロールされずに離脱しているケースでは、CTAの位置そのものを再検討すべきという判断ができるでしょう。

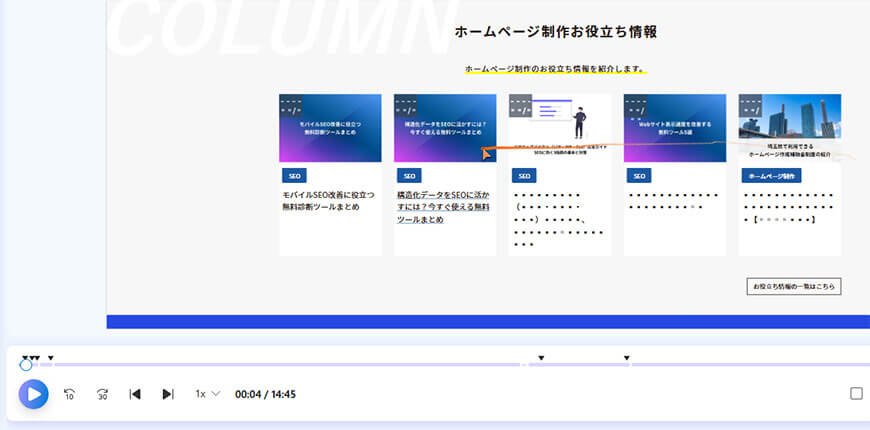

2.セッションリプレイ:ユーザーの行動を「動画」で確認

Clarityのセッションリプレイ機能では、実際のユーザー行動を録画のような形式で再生できます。

カーソルの動き、スクロール、クリック、滞在時間などがそのまま再現されるため、フォームでの離脱や迷い行動など、数値ではわからないUXの課題を発見するのに非常に有効です。

- 活用例

- フォーム入力時にユーザーが途中で戻っている → 項目が多すぎる?

- 特定の要素を何度もクリックしている → 誤解を招くUI?

こうした「なぜ離脱したのか」の理由に迫ることができるのは、数値ベースのGAでは得られない大きな価値です。

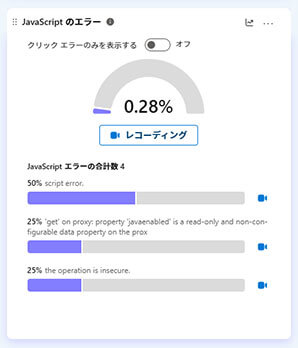

3.ダッシュボードとフィルター機能:改善ポイントの早期発見に

Clarityのダッシュボードでは、サイト全体のユーザー行動に関する主要な指標がひと目で把握できます。

- 表示される主な項目

- ユニークユーザー数

- JavaScriptのエラー

- Rage Click(イライラしたクリック)やDead Click(無反応クリック)の発生箇所

また、URL単位、デバイス別、国別などでデータをフィルタリングできるため、

「このLPだけRage Click(イライラしたクリック)が多い」「モバイルだけ直帰ユーザーが多い」といったセグメントごとの分析にも対応しています。

特にRage Click(イライラしたクリック)は、UX上のボトルネック発見に非常に有効です。

たとえば「画像を拡大しようと連打されている」「押せると思ったテキストが押せなかった」といった、ユーザーの“つまずき”を把握できます。

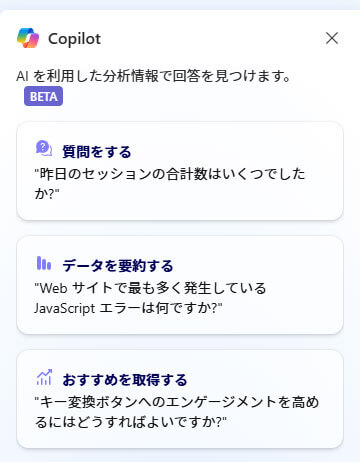

4.AIによる自動分析(Copilot):改善のヒントを時短で得る

Clarityには、サイトのパフォーマンス傾向を自動で検出し、インサイトとして提示する機能があります。

Microsoftが提供するAIアシスタントCopilot(コパイロット)が自動で重要な行動パターンを抽出してくれるため、「どこを見ればいいかわからない」という初心者でも、改善のヒントを短時間で得ることができます。

- 具体的には

- 急増しているRage Clickページの自動検出

- 特定ページでの直帰率の異常検知

- 新規 vs リピーターの行動差

高度な知識がなくても、「まずどこから改善すべきか」の指針が得られるのはClarityならではの強みです。

Clarityの導入方法(3分で完了)

Microsoft Clarityは、無料で利用できるだけでなく、初期設定も非常にシンプルです。

Webサイトの構造をある程度理解している担当者であれば、3分程度で導入を完了できます。

ここでは、初めて使う方でも迷わないよう、具体的な手順と注意点を紹介します。

1.Microsoftアカウントでログイン

Clarityを利用するには、Microsoftアカウントが必要です。

すでにOutlookやOneDriveなどを利用している方は、そのアカウントをそのまま使用できます。

- 下記URLにアクセス

https://clarity.microsoft.com/lang/ja-jp - 「使い始める」ボタンをクリック

- Microsoftアカウントでログイン

ログイン後、Clarityの管理画面(ダッシュボード)が表示され、新しいプロジェクトの作成に進めます。

2.プロジェクトの作成と基本設定

ログイン後は、Clarityで計測したいWebサイトごとに「新しいプロジェクト」を作成します。

- プロジェクト作成手順

- サイト名を入力(わかりやすい名称でOK)

- サイトURLを入力(https:// から始まる正式なURL)

- 業種カテゴリ(任意)を選択

この設定が完了すると、自動的に「追跡タグ(トラッキングコード)」が生成されます。

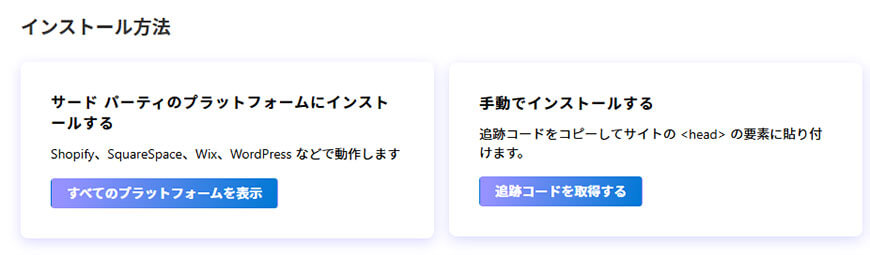

3.追跡タグの設置

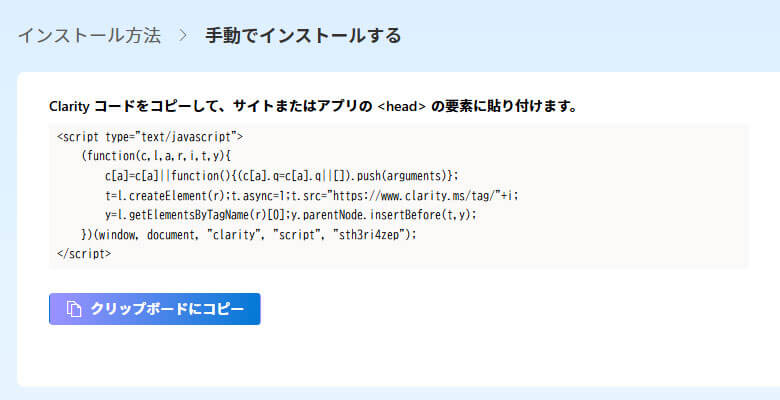

Clarityの計測を始めるには、自分のWebサイトに追跡タグを埋め込む必要があります。

ここでは2通りの方法を紹介します。

- 方法1:HTMLに直接タグを貼り付け

- WordPressなどのCMSを利用している場合は、テーマの「header.php」や専用のコード挿入プラグインを使用すれば簡単に対応できます。

- Clarityの管理画面「手動でインストールする」に表示されるコードをコピー

- 自サイトの

<head>内に貼り付け - 保存・公開して完了

- Clarityの管理画面「手動でインストールする」に表示されるコードをコピー

- 方法2:Googleタグマネージャー(GTM)を使う

- GTMを使用している場合、Clarityの管理画面からGTMへ直接接続し、タグを自動で生成・公開する連携が可能です。

- Clarityの管理画面「サードパーティのプラットフォームにインストールする」の

「GoogleTag Manager」を選択 - 「今すぐつながりを申請」をクリック

- 手順に沿ってGoogleアカウントへログインし、Clarityへ権限を許可

- 接続したいGTMのアカウントとコンテナを選択

- 「作成と発行」をクリックして完了

- Clarityの管理画面「サードパーティのプラットフォームにインストールする」の

4.導入後の確認ポイント

タグを設置してから数時間~24時間ほどで、Clarity上にユーザーデータが反映され始めます。

それまではダッシュボードに「データがありません」と表示されるため、焦らず待ちましょう。

また、データが反映されているかどうかは以下の手順で確認できます。

- Clarityの管理画面で「セッション」や「ヒートマップ」にアクセス

- ページ単位でクリック・スクロールのデータが表示されているか確認

初回は自分自身でサイトを操作して、録画やクリックが記録されているかを試してみると確実です。

Clarityの使い方・活用方法

Microsoft Clarityを導入したら、次は「どのように活用するか」です。

単にヒートマップや録画を眺めるだけでは成果につながりません。

具体的な課題を発見し、改善アクションに落とし込むことで、CV率の向上やUI/UXの改善が実現します。

ここでは、Clarityを効果的に使いこなすためのポイントを3つのステップに分けて紹介します。

STEP1:データ反映後、最初に確認すべきポイント

Clarityのタグを設置してから数時間~1日程度で、データが反映され始めます。

初期段階で確認すべきポイントは、以下の3つです。

- 1:主要ページのヒートマップを確認

- ファーストビューでクリックされている要素は何か

- スクロールの深度が浅い箇所はどこか(=ユーザーが見ていない情報)

- ファーストビューでクリックされている要素は何か

- 2:セッションリプレイで典型的な動きを観察

- ユーザーは迷わず目的のアクションにたどり着いているか

- 同じ要素を何度もクリック(Rage Click)していないか

- ユーザーは迷わず目的のアクションにたどり着いているか

- 3:ダッシュボードでエラーや異常値の検出

- Rage Click、Dead Clickなどが多いページがあれば重点的に分析

- JavaScriptのエラーがないかチェック

- Rage Click、Dead Clickなどが多いページがあれば重点的に分析

これらの初期チェックだけでも、「無視されているCTAボタン」「UXのつまずきポイント」などが見えてきます。

STEP2:具体的な改善への活用例

Clarityの強みは、可視化された行動データをもとに改善策が打てることです。

ここでは実務でよくある活用パターンを紹介します。

- ケース1:LPでCVが発生しない

- ヒートマップで「ファーストビューでの離脱」が多い → ファーストビューの訴求内容を再設計

- セッション録画で「問い合わせボタンが見つからずスクロールを繰り返している」 → CTAの位置を上部に移動

- ケース2:フォーム離脱が多い

- 録画で「途中まで入力して離脱しているユーザー」が多数 → 項目が多すぎないかを精査

- Rage Clickがフォーム送信ボタンに集中 → 必須項目の入力ルールやエラーメッセージが分かりづらい可能性

- ケース3:モバイルユーザーの離脱率が高い

- スクロールヒートマップで「重要コンテンツが折り返しの下にある」 → 上部に配置変更

- リプレイで「ナビゲーションメニュー」からの離脱が多い→ UI改善やナビゲーション構成の見直し

Clarityは、こうした実務的な判断材料をビジュアルで提供してくれるため、チーム内での改善提案や仮説検証にも説得力が増します。

STEP3:継続活用するための運用ポイント

一度改善を行ったら、それで終わりではありません。

Clarityは継続的に使うことで真価を発揮するツールです。

- 継続運用のポイント

- 月1回の「ヒートマップ・録画レビュー」の定例化

- 改善施策実施後のビフォーアフター比較

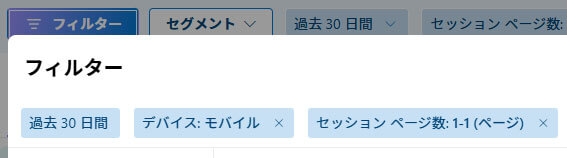

- Clarityのフィルター機能を活用し、「モバイルユーザーのみ」「直帰ユーザーのみ(セッション ページ数1-1)」などで行動パターンを掘り下げる

継続的に監視(ウォッチ)したいときは「ウォッチリスト」が非常に便利な機能です。

たとえば、「特定のキャンペーンページにアクセスしたユーザー」や「購入に至ったユーザー」などのセグメントを保存しておくことで、いつでもそのセグメントのヒートマップやレコーディングデータを呼び出すことができます。

ウォッチリストの使い方

ウォッチリストの使い方は、大きく分けて以下の2ステップです。

- フィルターを作成する

- 作成したフィルターをセグメント⇒ウォッチリストに保存する

それぞれの手順を説明します。

1.フィルターを作成する

まず、Clarityのダッシュボードやレコーディング、ヒートマップの画面で、分析したいユーザーの条件を「フィルター」機能を使って指定します。

たとえば、「特定のページ(例:料金ページ)を訪問したユーザー」の行動を分析したい場合、以下のように設定します。

- 画面上部にある「フィルター」ボタンをクリックします。

- フィルターの条件で「パス」を選択します。

- 設定を「閲覧済みURL」「完全一致」、分析したいページのURL(例:

https://example.com/price)を入力し、「適用」をクリックします。

これで、指定したページを訪れたユーザーのセッションだけが表示されます。

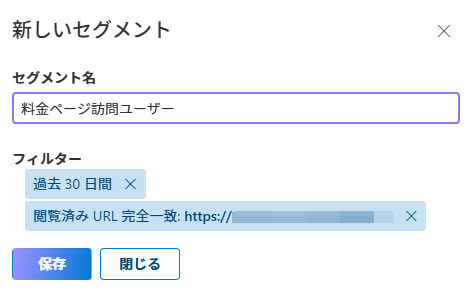

2.作成したフィルターをセグメント⇒ウォッチリストに保存する

フィルターを作成したら、その条件をセグメント⇒ウォッチリストに保存します。

- フィルターを設定した後、画面右上に表示される「セグメントとして保存」をクリックします。

- セグメントの名前(例:「料金ページ訪問ユーザー」など分かりやすい名前)を入力し、「保存」をクリックします。

- ダッシュボードにあるウォッチリスト項目の「ウォッチリストに追加」ボタンをクリックします。

- 設定を「セグメント」、作成したセグメントを選択し、「追加」をクリックします。

これで、作成したセグメントがウォッチリストに登録されます。

保存したウォッチリストは、いつでもダッシュボードにある「ウォッチリスト」から呼び出すことができます。

まとめ

Webサイトの改善には、ユーザーの行動を正確に把握することが欠かせません。

Microsoft Clarityは、そうした行動データを「誰でも、無料で、視覚的に」得られる強力なツールです。

本記事では、Clarityの基本情報から、主な機能、導入方法、活用ポイントをご紹介してきました。

Clarityを利用するメリットまとめ

- ヒートマップやセッション録画で、ユーザーの動きを直感的に把握できる

- Googleアナリティクスと併用することで、数値と行動を両面から分析できる

- 導入が簡単で、費用もかからず、データ量・期間にも制限なし

- UI/UX改善やCV率向上に、実践的かつ即効性のあるインサイトが得られる

最初からすべての機能を使いこなす必要はありません。

まずは主要なページのヒートマップと録画を数件チェックするだけでも、多くの気づきが得られるはずです。

よくある疑問

- Googleアナリティクス(GA4)と併用できますか?

- はい、問題なく併用できます。

ClarityとGA4は競合関係ではなく、補完関係にあります。

GA4が「数値分析」に強みを持つのに対し、Clarityは「行動の可視化」が得意です。

どちらか一方ではなく、両方を組み合わせることでサイト改善の精度が高まります。 - 無料なのに制限がないの?

- はい、PV数や機能に制限はありません。

ClarityはMicrosoftが長期的に提供している無料サービスであり、現時点では有料プランの設定もありません。

なお、制限はありませんが、データ保持期間はヒートマップなどの集計データは最長13ヶ月間保持されます。

個別のセッション録画の保持期間は30日間ですが、お気に入りに登録することで最長13ヶ月まで延長が可能です。 - Clarityだけでコンバージョン(CV)計測はできますか?

- Clarityは主にユーザー行動の観察・可視化に特化しており、CV数やCV率などの数値を追う機能はありません。

ただし、CVページに至ったセッションだけをフィルターで抽出し、録画を見るといった分析は可能です。 - プライバシーや個人情報の取り扱いは大丈夫?

- ClarityはGDPRなどの国際的なプライバシー規制に準拠しており、安全に利用できます。

ただし、企業のポリシーによっては、利用規約やプライバシーポリシーに明記しておくことを推奨します。 - スマホユーザーのデータも正確に記録されますか?

- はい、PC・タブレット・スマホ(モバイル)すべてのデバイスに対応しています。

Clarityでは、モバイル表示に特化したヒートマップや録画も用意されており、実際の閲覧環境に近い形でデータを確認することが可能です。

無料で使えるヒートマップツール5選!特徴や制限を紹介

無料で使えるヒートマップツール5選!特徴や制限を紹介

ヒートマップは、デザインや感覚ではなく「実際のユーザー行動」に基づく改善判断を可能にします。

初期コストを抑えつつ導入できる無料プランのあるヒートマップツールを5つ厳選し、それぞれの特徴・制限を紹介します。

導入ハードルの低いツールで、ユーザー行動の可視化を始めましょう。