「構造化データ」とは、Webページの情報を検索エンジンに正確に伝えるための技術です。

なかでも「スキーママークアップ(schema.org)」を用いた実装は、GoogleやBingなど主要な検索エンジンに対応しており、近年ではSEOの基礎対策のひとつとされています。

ただし、近年はリッチリザルトの表示仕様にも変化が起きています。

たとえば、2023年8月以降、FAQリッチリザルトの表示は一部の信頼性が高いサイトに限定され、HowToリッチリザルトも表示機会が大きく減少しています。

参考:Google公式サポート

つまり、「構造化データ=検索結果に装飾がつく」といった単純な期待はできなくなっているのが現状です。

しかし、構造化データが持つ本来の役割は「ページの意味を正確に伝えること」。検索エンジンがより深くWebページを理解するためのヒントとなり、結果的に検索順位やユーザー評価にプラスの影響を与える可能性は依然として残っています。

本記事では、構造化データをSEOに活かすために役立つ無料ツールを5つご紹介します。

マークアップ初心者でも扱いやすく、実際のサイト改善にすぐに役立てられるツールを厳選しています。

マークアップの検証や作成に困っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

構造化データとは何か?

構造化データとは、Webページの内容や要素を、検索エンジンが理解しやすい形で記述する技術のことです。

検索ロボットに対して、「このページがどんなコンテンツなのか」をわかりやすく伝えるイメージです。

これにより、検索エンジンは「このページは飲食店の情報である」「この記事はレシピを紹介している」といった意味を、HTMLだけではわかりづらい文脈ごと認識できるようになります。

現在、最も一般的に使われているのがschema.org(スキーマドットオルグ)という形式です。

これはGoogleやMicrosoft、Yahoo!など主要検索エンジンが共同で定義している構造化データの共通ルールで、「JSON-LD」形式での記述が推奨されています。

たとえば、レストランのページに以下のような情報があるとします。

- 店舗名:○○食堂

- 営業時間:11:00~22:00

- 住所:東京都新宿区○○

- メニューの一部:ラーメン、餃子

これらを構造化データで記述することで、検索エンジンは「これは飲食店の情報であり、営業時間や所在地も明記されている」と機械的に認識できるようになります。

これにより、検索結果の表示形式が強化される「リッチリザルト(強調スニペット)」につながる可能性がありますが、現在はFAQやHowToなど一部の形式が制限されているため、装飾表示だけを目的とした導入はおすすめできません。

むしろ重要なのは、検索エンジンがWebページを正しく解釈できるようになること。これによって、意図しないキーワードでの誤認識やインデックスのズレを防ぎ、結果的にSEO全体の基盤強化につながります。

構造化データは「即効性のあるテクニック」ではなく、中長期的にサイトの品質や信頼性を高める手段です。

だからこそ、誤ったマークアップや放置された記述ミスは避けましょう。

本記事で紹介するツールを活用することで、そうしたミスの予防や改善にもつながります。

ツールを使うメリットについて

構造化データの重要性は理解していても、「実際にどう記述すればよいかわからない」「マークアップはしたけれど、正しく動作しているか不安」といった悩みを抱える方は少なくありません。

特に、JSON-LDのようなコード形式で記述する場合、タグの誤りやプロパティの不一致が原因で、意図通りに検索エンジンに認識されないことも多々あります。

そこで活用したいのが、構造化データ対応の無料ツールです。

これらのツールを使うことで、次のようなメリットが得られます。

- 1.コーディング知識がなくても扱える

- 多くのツールは、項目を選ぶだけで構造化データを自動生成できるインターフェースを備えています。

非エンジニアの方でも、直感的な操作でマークアップを導入することが可能です。 - 2.記述ミスの早期発見・修正ができる

- 検証ツールを使えば、構文エラーや非推奨の記述を即座にチェックできます。

複雑なJSON-LDを手作業で見直すよりも効率的で、修正ミスも防げます。 - 3.Googleに正しく理解されているか確認できる

- Googleの提供するツールでは、マークアップが検索結果のリッチリザルト対象として正しく処理されているかをチェックできます。

想定した構造がGoogleの仕様に沿っているかを確認する手段として非常に有効です。 - 4.他サイトとの比較・学習ができる

- 一部ツールでは、競合サイトの構造化データを可視化・比較する機能もあります。

他サイトがどのようなスキーマを使っているのか学べる点も、実務に役立つポイントです。

ツールを適切に活用することで、構造化データの設計・実装・検証のすべてを効率化できます。

次のセクションでは、実際に使いやすく、信頼性の高い無料ツールを5つご紹介します。

おすすめ構造化データツール5選

ここでは、構造化データの設計・検証・生成などに役立つ信頼性の高い無料ツールを5つ紹介します。

初心者から中級者まで扱いやすいツールを厳選しました。

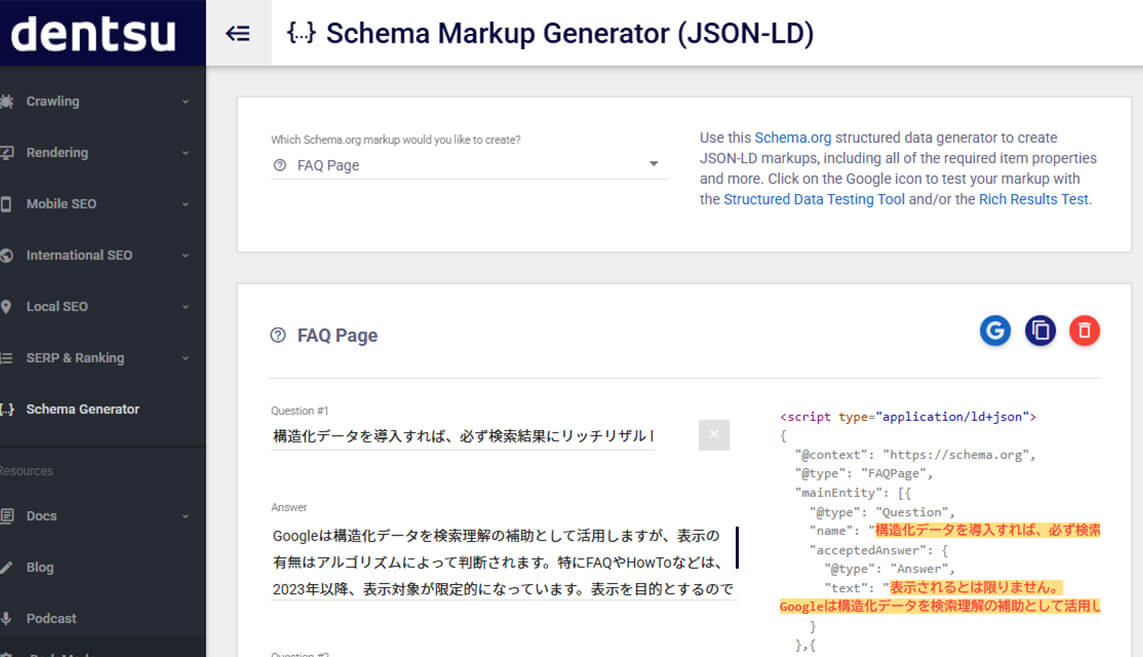

1.Schema Markup Generator(構造化データ自動生成)

https://technicalseo.com/tools/schema-markup…

チェック形式で項目を選ぶだけで、JSON-LDの構造化データを自動生成できるツールです。

代表的なスキーマタイプ(ローカルビジネス、記事、FAQ、商品など)に対応しています。

特徴や活用シーン

- 特徴

- フォーム入力形式でマークアップが生成される

- 活用シーン

- 開発リソースが限られる中小企業や個人事業主に最適

- ポイント

- 生成後は検証ツールと組み合わせて確認を推奨

2.Schema.org Markup Validator(スキーママークアップ検証)

構造化データの文法やプロパティの正当性を確認できる公式ツールです。

JSON-LDだけでなく、MicrodataやRDFaなど複数の記述形式に対応しています。

特徴や活用シーン

- 特徴

- schema.orgの仕様に準拠しているかをチェック

- 活用シーン

- リリース前の構造化データの構文チェックに最適

- ポイント

- Google独自仕様の表示有無まではチェックしない点に注意

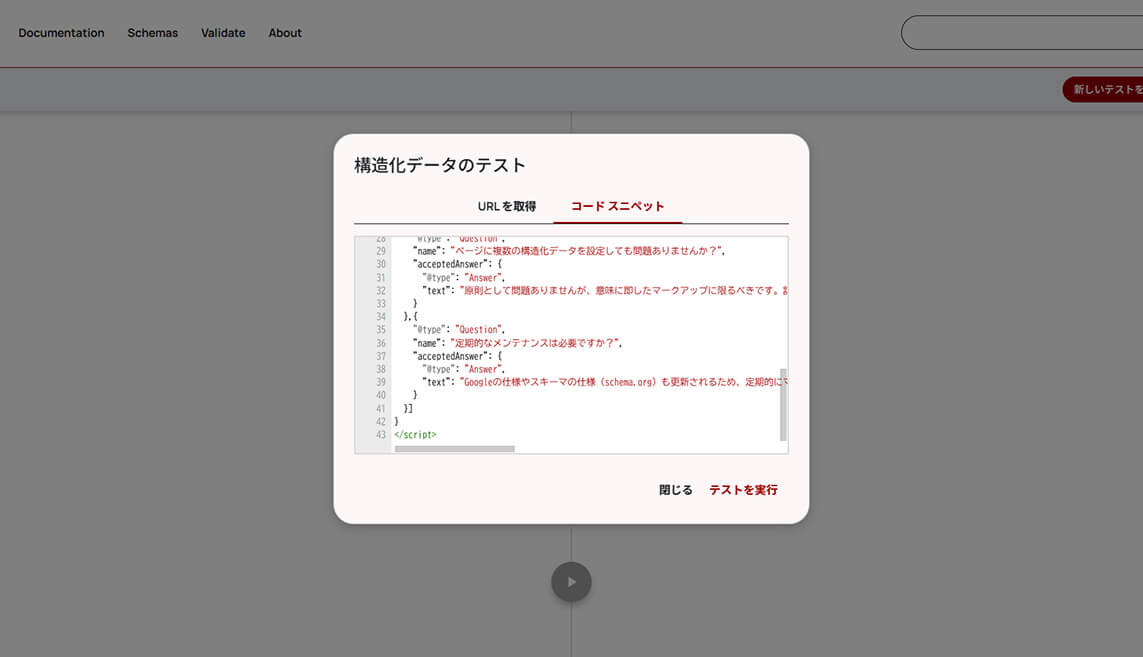

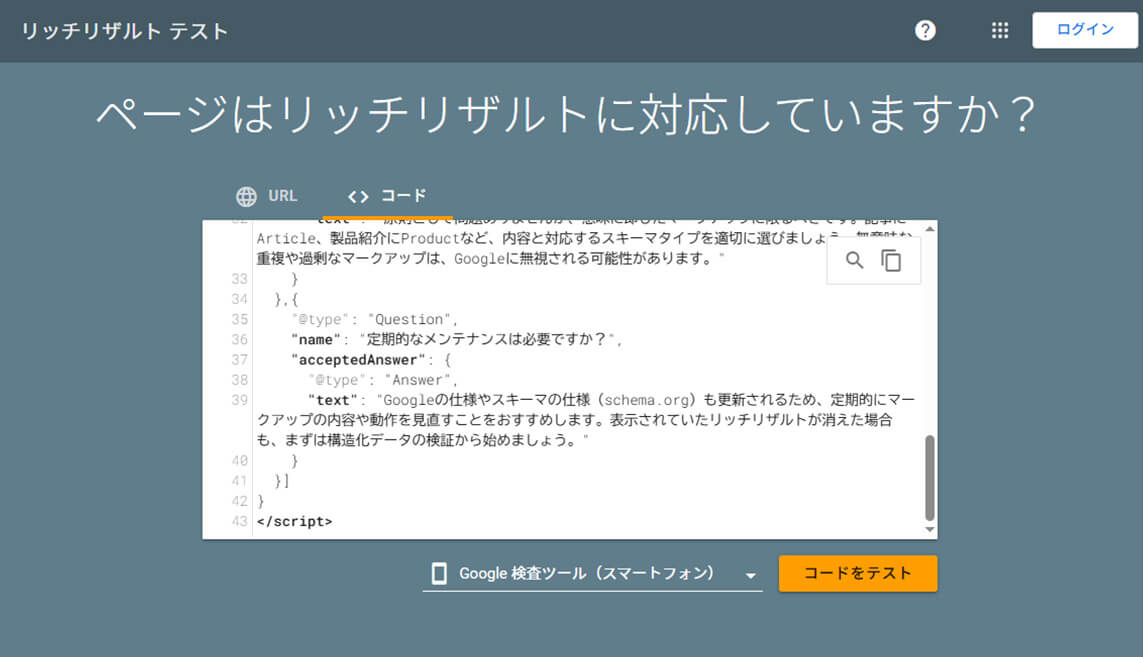

3.Googleリッチリザルトテスト

https://search.google.com/test/rich-results

Googleが提供する、リッチリザルトへの対応状況を判定できる公式ツールです。

入力したページまたはコードが、検索結果にどのように反映されるかをシミュレーションできます。

特徴や活用シーン

- 特徴

- Googleがサポートするリッチリザルトの対象かどうかを判定

- 活用シーン

- Google視点での最終的な構造化データの検証に

- ポイント

- 検索結果にはFAQやHowToの表示制限があるため、全てのマークアップが装飾表示されるわけではない点に注意

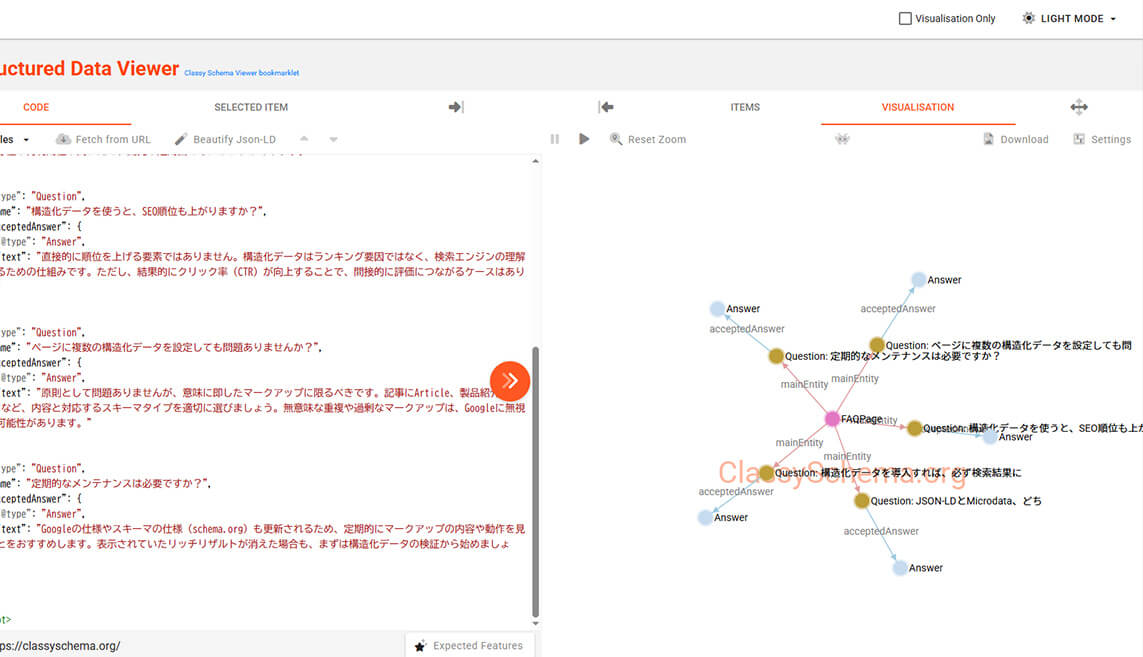

4.Classy Schema(構造化データビューア)

https://classyschema.org/Visualisation

構造化データをツリー状に可視化してくれる無料ツールです。

複雑なマークアップ構造を整理・確認する際に非常に役立ちます。

特徴や活用シーン

- 特徴

- JSON-LD形式を視覚的に表示、ネストされた構造も一目瞭然

- 活用シーン

- 大規模サイトや構造が深いページの確認に便利

- ポイント

- 表示専用なので、構文エラーの有無は別ツールと併用

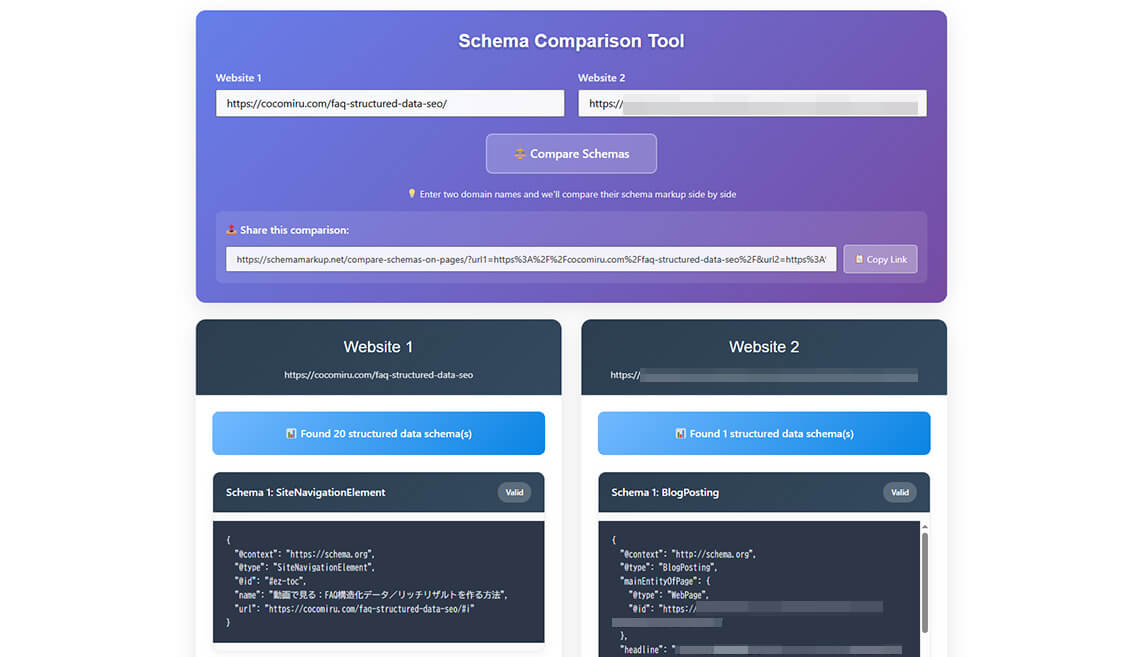

5.Sche Ohayou(スキーママークアップテスト&比較)

https://schemamarkup.net/compare-schemas-on…

複数のURLやコードを並べて構造化データを比較・検証できるツールです。

自社ページと競合ページのマークアップの違いを確認するのに向いています。

特徴や活用シーン

- 特徴

- URL単位での構造化データの抽出と比較が可能

- 活用シーン

- 他社と自社のSEO施策の差分を把握したいときに

- ポイント

- 比較した内容をエクスポートできるのも便利

これらのツールは、それぞれ得意な役割があります。

作成 → 検証 → 可視化・比較というステップに応じて適切なツールを使い分けることで、構造化データの精度とSEO施策の信頼性が格段に高まります。

次のセクションでは、こうしたツールを実際の作業でどう活用するか、導入から検証までの流れをご紹介します。

導入・検証フロー(5ステップ)

構造化データは、正しい記述を行ったうえで、検索エンジンに正しく認識されているかを検証することが重要です。

ここでは、実装から検証までの基本的なフローを5つのステップで紹介します。

STEP1:マークアップを生成する

まずは構造化データを記述します。

「Schema Markup Generator(構造化データ自動生成) 」などのツールを使えば、必要な情報をフォームに入力するだけで、JSON-LD形式のコードを自動生成できます。

対象となるページ(ローカルビジネス、記事、FAQなど)に合ったスキーマタイプを選びましょう。

STEP2:構文エラーをチェックする

生成した構造化データに誤りがないかを確認します。

このとき活用できるのが、「Schema.org Markup Validator(スキーママークアップ検証) 」です。

マークアップ全体の構文やプロパティがschema.orgの仕様に準拠しているかをチェックしてくれます。

STEP3:Google視点で表示を確認する

Googleに正しく理解されているかをチェックするには、「Googleリッチリザルトテスト 」が有効です。

このツールでは、リッチリザルトの対象項目として検出されるかどうかを確認できます。

STEP4:構造を可視化して最終確認

特に構造が複雑な場合は、「Classy Schema(構造化データビューア) 」でマークアップの構造をツリー形式で可視化すると確認しやすくなります。

ネストされたデータや複数の構造化ブロックも一目で把握できます。

STEP5:必要に応じて他サイトと比較

自社と競合の構造化データを比較したいときは、「Sche Ohayou(スキーママークアップテスト&比較) 」が便利です。

URLを入力するだけで、それぞれの構造化データを抽出・比較できます。

以上のステップを踏むことで、構造化データの実装精度を高め、トラブルや無効化のリスクを最小限に抑えることができます。

続くセクションでは、実装時によくあるミスや注意点について解説します。

よくある失敗と注意点

構造化データはSEOにおいて有効な施策のひとつですが、正しく実装されていないと効果が出ないばかりか、検索エンジンから無視されてしまうケースもあります。

ここでは、実務でよく見かける失敗例と、それに対する注意点・解決策を紹介します。

誤解のひとつ、表示されることを前提に実装する

誤解のひとつが、「構造化データを記述すれば検索結果にリッチリザルトが表示される」という思い込みです。

たとえば、FAQやHowToなど一部のリッチリザルトは、2023年8月のGoogle検索の仕様変更以降、表示される頻度が大きく制限されました。

以下、翻訳引用

↓↓↓

“2023年8月8日 Google検索では、HowToリッチリザルトの種類やFAQが表示される頻度が低くなります。

FAQのリッチ結果は、非常に限られた数のサイトにのみ表示されます。

HowToリッチリザルトはデスクトップ デバイスでのみ表示されます。

その結果、これらのタイプについて報告されるインプレッション数が減少することがわかります。”

引用:Google公式サポート

つまり、マークアップが正しくても、検索結果で装飾されるわけではありません。

目的はあくまで検索エンジンへの正しい意味付けであり、表示は副次的な効果と捉えるべきです。

サイト全体で整合性がとれていない

ページ単位で構造化データを実装しても、サイト全体として不整合があると、信頼性が下がりGoogleの評価を得にくくなります。

よくあるのが、会社情報やロゴ、SNSリンクなどの情報がページごとにバラバラだったり、ローカルビジネススキーマで営業時間が古いままになっていたりするケースです。

対策として、グローバル要素(組織情報、ロゴ、パンくずなど)はテンプレート化して統一、更新性のある情報は定期的に見直しましょう。

意図しない重複や過剰マークアップ

SEO効果を高めようとして同一情報に対して複数種類のスキーマを重ねるケースや、意味のないマークアップを乱用するケースも見られます。

たとえば、記事ページにProductやFAQ、Breadcrumbなどを無理に併用することで、不自然・過剰と判断されて無効化される恐れがあります。

対策として、Googleの構造化データガイドライン に準拠し、意味のある範囲に限定して記述を行いましょう。

まとめ

構造化データは、検索エンジンにページ内容を正しく伝えるための重要な要素であり、SEOにおける基礎のひとつです。

ただし、2023年以降のGoogleの仕様変更によって、リッチリザルトの表示は限定的になっており、「見た目の変化」を目的に導入するだけでは効果が見えにくくなっています。

そこで重要になるのが、検索エンジンに理解されることそのものを目的とした実装です。

正しいスキーマ設計と検証を行うことで、ページの意味や役割が検索エンジンにより明確に伝わり、中長期的には検索精度の向上やCTR改善などの効果も期待できます。

今回ご紹介した無料ツール5選は、それぞれ以下のような用途で活用できます。

| ツール名 | 主な用途 |

|---|---|

| Schema Markup Generator | マークアップの生成 |

| Schema.org Markup Validator | 構文チェック |

| Googleリッチリザルトテスト | Google対応状況の確認 |

| Classy Schema | 構造の可視化 |

| Sche Ohayou | 他ページとの比較分析 |

構造化データは「正しく、地道に、継続的に」運用し、ページの更新やサイトの仕様変更に合わせて、定期的にマークアップを見直す体制を整えましょう。

適切な実装と運用を重ねることで、検索エンジンからの信頼性を高め、競合と差をつけるSEO基盤が築かれていきます。

よくある質問

- 構造化データを導入すれば、必ず検索結果にリッチリザルトが表示されますか?

- 表示されるとは限りません。

Googleは構造化データを検索理解の補助として活用しますが、表示の有無はアルゴリズムによって判断されます。

特にFAQやHowToなどは、2023年以降、表示対象が限定的になっています。

表示を目的とするのではなく、検索エンジンに正しく情報を伝えることを目的に実装しましょう。 - JSON-LDとMicrodata、どちらを使うべきですか?

- 基本的にはJSON-LDがおすすめです。

GoogleはJSON-LD形式を推奨しています。

HTMLの構造に干渉せず、コードの保守性や再利用性が高いため、開発や運用面でもメリットがあります。 - 構造化データを使うと、SEO順位も上がりますか?

- 直接的に順位を上げる要素ではありません。

構造化データはランキング要因ではなく、検索エンジンの理解を助けるための仕組みです。

ただし、結果的にクリック率(CTR)が向上することで、間接的に評価につながるケースはあります。 - ページに複数の構造化データを設定しても問題ありませんか?

- 原則として問題ありませんが、意味に即したマークアップに限るべきです。

記事にArticle、製品紹介にProductなど、内容と対応するスキーマタイプを適切に選びましょう。

無意味な重複や過剰なマークアップは、Googleに無視される可能性があります。 - 定期的なメンテナンスは必要ですか?

- はい、必要です。

Googleの仕様やスキーマの仕様(schema.org)も更新されるため、定期的にマークアップの内容や動作を見直すことをおすすめします。

表示されていたリッチリザルトが消えた場合も、まずは構造化データの検証から始めましょう。

情報参考ページ:Free SEO Tools To Use

FAQ構造化データでリッチリザルトを表示!SEOの影響は?【※2023年9月現在、表示が廃止】